中小企業が抱える経営課題は、大企業のものとは大きく異なっています。

大企業とは売り上げ規模も抱える従業員数も違うわけですから、当たり前と言えば当たり前なのですが、いろいろなニュースなどに接していると、判断を誤る可能性もあります。

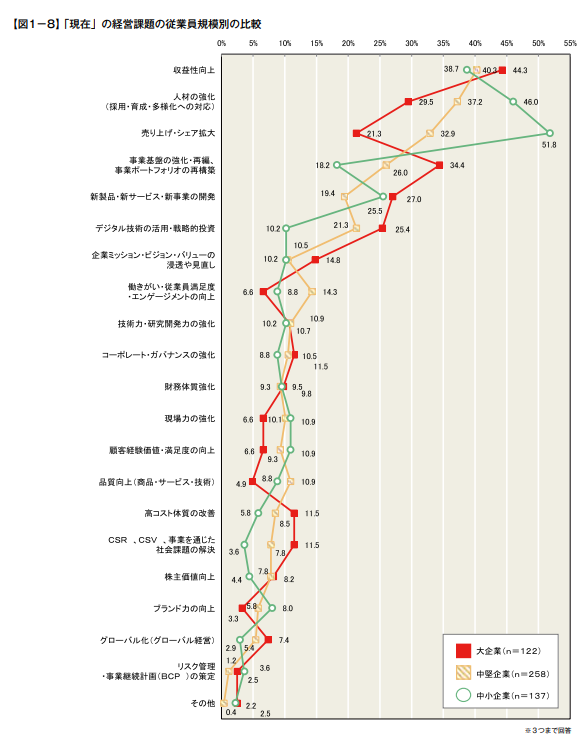

以下のグラフは、従業員規模別に現在の経営課題を表したものです。

緑の線が従業員300人未満の中小企業ですが、従業員3,000人以上の大企業(赤の線)とは傾向が大きく違っていることがわかります。

中小企業では、「売上・シェア拡大」が最も多く、次いで「人材の強化」となっています。

中小企業は「収益性向上」が大企業と比較しても低く、「デジタル技術の活用・戦略的投資」と答えた割合に至っては半分以下です。

もちろん、企業は売上を上げていかなければなりませんが、本質的な目的は利益を上げることですので、「収益性向上」がもう少し上位に来てもいいんじゃないかなと感じます。

デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進したい身としては、「デジタル技術の活用・戦略的投資」という回答が少ないのも残念なところです。

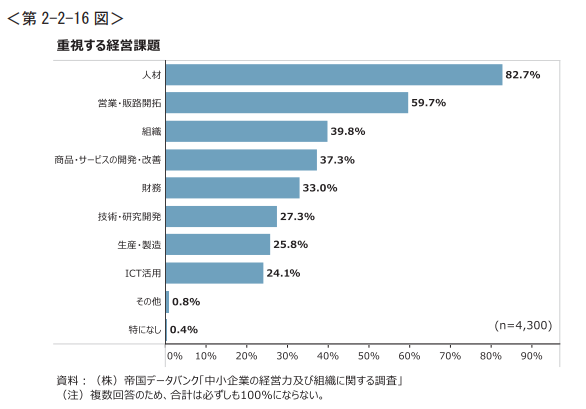

もう一つ、別の視点の資料も見てみましょう。

2022年版の中小企業白書によると、中小企業が重視する経営課題は、「人材」が最も多く、次いで「営業・販路開拓」となっており、やはり「ICT活用」が下位に位置しています。

経営課題に向き合うために必要なことは?

経営課題というものは、次から次へと現れるため、ゼロになることはないと思いますが、それでも目の前の課題に向き合う必要があります。

経営課題に向き合うにはバランス感が必要

企業である以上は、利益を上げなければ存続することができません。

そして、利益というのは「売上 – 原価 – 経費」となります。

そのため、売上を向上させることは利益を向上させることにつながるため、欠かせないことです。

一方で、売上を向上させるために、原価や経費を使いすぎてもいけません。

何事もバランス感が必要になってきます。

いくつかの中小企業経営を見てきた中で、このバランス感が欠けていると感じるケースがよくあります。

売上を向上させることに躍起になりすぎて経費をかけすぎたり、案件を獲得するために値引きをしすぎたり・・・。

どうしてこのようなことが起こるのでしょうか?

バランス感を保つには「把握」が不可欠

例えば、片足で立った時に、目を開けていた方がバランスを保ちやすくなりますよね。

これは、いま自分が傾いているのか、そうでないのかを目でも「把握」しているためです。

もちろん、それ以外の部分でも傾きを把握していますが、目の情報も大切なわけです。

企業においても考え方は変わりません。

よく経営資源というのは「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」の4つだと言われています。

これらをバランスよく保つためには、「把握」することが必須です。

このバランスが崩れた時こそ、企業の成長が止まるとき・・・とも言われます。

そして現代において、これらを正確に把握するために必要なツールがITだと思います。

「IT」とは、Information Technologyの略で、直訳して情報技術です。

情報を効率よく扱うための技術全般を指します。

従業員は支障なく業務に取り組めているか、欠勤や遅刻などは起きていないか、在庫は過剰ではないか、現金は潤沢にあるか、資金繰りは問題ないだろうか・・・

これらの「情報」は、現代においては凄まじいスピードで変化しており、その量も膨大なものです。

もはや、ITツールなしには効率的に把握することは困難と言えるでしょう。

今や中小企業の経営課題は「何が経営課題か」を「把握」すること

先述のアンケート結果にもある通り、企業が変化するにしたがって重要と思われる経営課題も変化していきます。

貴社は何が経営課題なのか、本当に把握できていますか??

今一度、「把握」してみることをお勧めします。